Par Alain Bihr

Ainsi il aura fallu et il aura suffi à la fois qu’un sondage annonce, courant février, que Marine Le Pen, fille de son père, auquel elle vient tout récemment de succéder à la tête du Front national (FN), est en mesure de devancer Nicolas Sarkozy au premier tour des élections présidentielles l’an prochain, ce qui le renverrait du coup à son étude, pour que la «classe politique et médiatique» française prenne à nouveau conscience de l’existence et de la puissance de ce parti d’extrême droite.

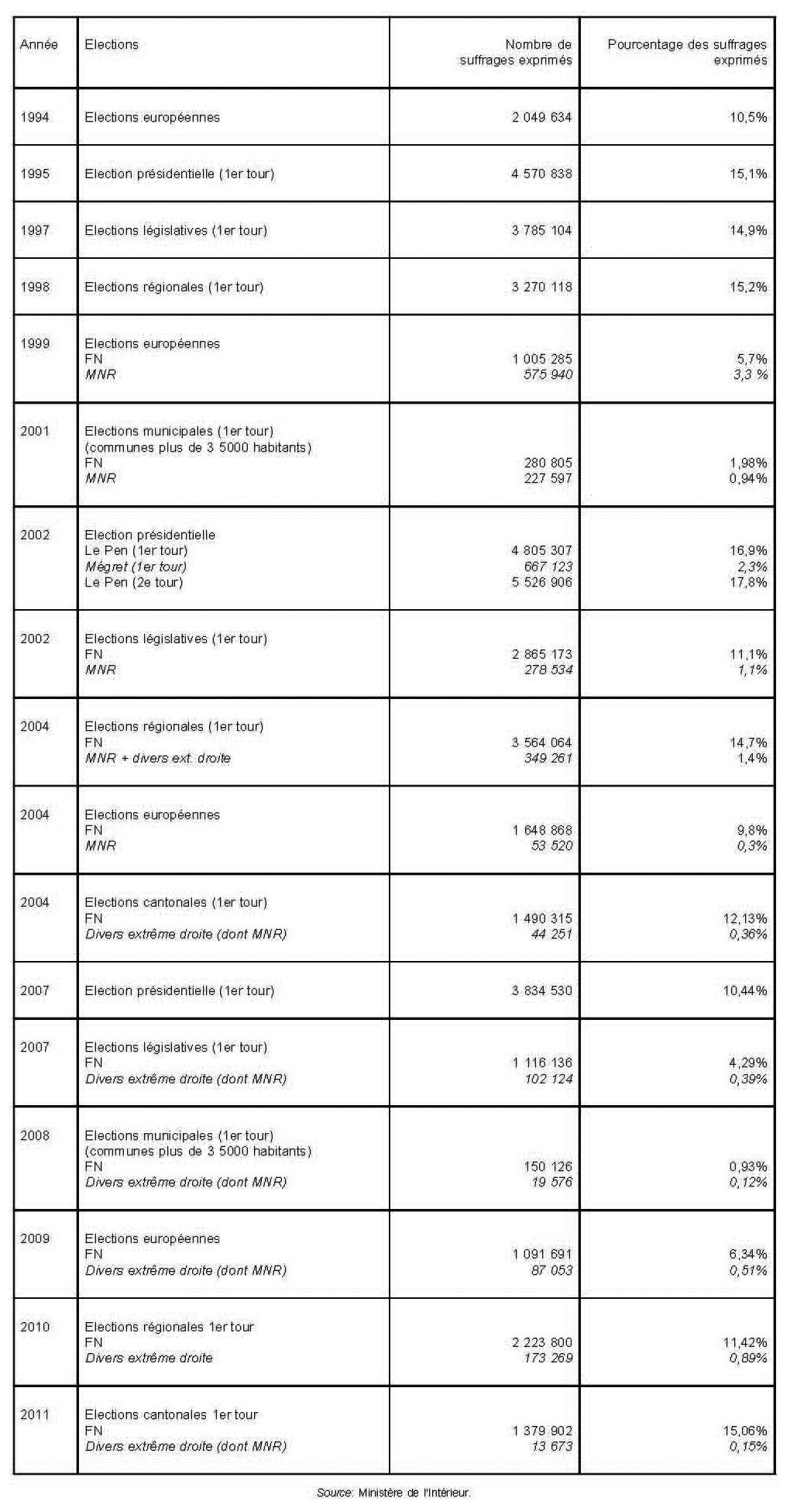

Coup de semonce rapidement suivi d’une confirmation grandeur nature: le mois suivant, au premier tour des cantonales, dans un type de scrutin qui ne lui a généralement guère réussi, ses candidats totalisaient 15,06% des suffrages exprimés, talonnant ceux de l’UMP (16,97%), dans un contexte de forte abstention (55,68%) qui a visiblement pénalisé ces derniers. Arrivé en tête dans trente-neuf cantons, le FN aura pu maintenir des candidats au second tour dans quelque quatre cents cantons, pour n’avoir finalement que deux élus.

La surprise vient de ce que, depuis le coup d’éclat de 2002 (Jospin éliminé dès le premier tour de la présidentielle par un Jean-Marie Le Pen au sommet de sa carrière), le FN avait semblé en perte de vitesse: cinq ans plus tard, le même Le Pen ne se plaçait plus qu’en quatrième position, loin derrière Sarkozy, Royal et Bayrou. Cependant, avant d’expliquer les raisons de cette éclipse, il faut revenir sur celles de sa permanence sur la scène politique depuis maintenant quasiment trente ans.

Le FN, le parti des «laissés pour compte» et des «têtes d’haineux» [1]

L’installation durable, à partir de la première moitié des années 1980, du FN sur la scène politique française s’explique par la conjonction de quatre crises majeures que traverse la formation sociale française, d’ailleurs liées entre elles. Et elles n’ont fait que s’aggraver depuis lors [2].

La première est celle du vieux bloc hégémonique (système d’alliances de classes assurant l’hégémonie de la bourgeoisie) fondée sur l’alliance entre la bourgeoisie et les classes moyennes traditionnelles (petite et moyenne paysannerie, artisans et petits commerçants, professions libérales, petit capital). Fondé aux lendemains de la Commune de Paris, ce bloc des possédants avait essentiellement pour fonction d’assurer des majorités parlementaires capables de marginaliser politiquement la classe ouvrière et l’encadrement. Il assurera la stabilité de la IIIe République. Il commencera à être mis à mal par la modernisation fordiste du capitalisme française sous la IVe puis la Ve République gaulliste, en entrant de plus en plus en contradiction avec les exigences du compromis entre bourgeoisie et prolétariat par mouvement ouvrier (syndicats et partis de gauche) interposés sur lequel était fondé le fordisme. Exigences économiques qui, sous couvert de la politique agricole commune (PAC), laminent la paysannerie tandis que le petit capital et la petite-bourgeoise de l’artisanat et du commerce font les frais de la concentration du capital industriel et commercial (cf. le développement des grandes surfaces par exemple). Mais aussi exigences politiques et idéologiques: le bloc de gauche, réunissant le prolétariat (le salariat d’exécution composé des ouvriers et des employés) et la fraction publique de l’encadrement, ne peut durablement être laissé à l’écart du pouvoir (de l’exercice des fonctions gouvernementales) sans risquer qu’il ne se radicalise – Mai 68 est un sérieux coup de semonce en ce sens [3].

Lorsque le fordisme entre en crise au cours des années 1970 et que, pour tenter de résoudre cette crise, la grande bourgeoisie industrielle, commerciale et financière se lance dans l’aventure de la «globalisation» à coup de libéralisation et de déréglementation de la circulation internationale du capital, le vieux bloc hégémonique vole en éclats. Les classes moyennes traditionnelles se trouvent plus ou moins directement attaquées ou menacées dans leurs positions socio-économiques tandis qu’elles se rendent compte, du moins pour une partie d’entre elles, qu’elles ne peuvent plus compter sur les partis de droite classiques qui les avaient représentées jusqu’à présent, dont l’aggiornamento néolibéral dit bien qu’elles ne défendent plus que les intérêts de la grande bourgeoisie et de ceux des couches et catégories des autres classes qui sont prêtes à suivre cette dernière dans l’aventure de la «globalisation». Orphelins de représentations politique et idéologique, certains de leurs éléments vont alors trouver un nouveau parrain et tuteur dans le FN et plus encore dans le tribun qui lui sert de leader, Jean-Marie Le Pen – cela avait déjà été le cas lors de l’épisode poujadiste (1953-1958) auquel Le Pen avait lui-même pris part.

Simultanément un processus analogue va affecter l’autre pôle du spectre politique, sous l’effet de la crise du modèle social-démocrate du mouvement ouvrier [4]. Ce dernier, qui s’impose comme modèle dominant du mouvement ouvrier à partir des années 1900, triomphe pendant les Trente Glorieuses qui suivent la Seconde Guerre mondiale. Il est en effet un acteur décisif de l’institution du compromis fordiste qui consacre sa stratégie national-étatiste de réforme du capitalisme, ses modèles d’organisation (syndicalisme structuré par branches industrielles articulé à un parti dont l’action est dominée par le parlementarisme) et ses références idéologiques réformistes. Mais il va aussi se trouver progressivement enfermé et sclérosé (notamment par sa bureaucratisation) dans et par le cadre institutionnel de ce compromis, en se trouvant ainsi coupé de l’émergence de nouvelles aspirations, revendications ou formes luttes, que ce soit dans le travail (cf. la révolte des OS autour de mai-juin 1968) ou hors du travail (dans les luttes urbaines, féministes, écologistes, etc.)

Aussi, l’éclatement de la crise du fordisme le prendra-t-il tout autant de cours que son pendant de droite. Face à l’offensive néolibérale qu’entame la bourgeoisie à la fin des années 1970, rapidement synonyme de développement du chômage et de la précarité, de paupérisation relative du gros du salariat voire de paupérisation absolue des ses couches les plus exploitées et précarisées, d’aggravation généralisée des inégalités sociales, etc., il n’a plus rien d’autre à proposer, au mieux, que la défense des acquis du fordisme dans le cadre institutionnel considéré comme intangible et indépassable de l’Etat-nation, cadre que le mouvement de «globalisation» contourne de plus en plus allégrement, en rendant de plus en plus inopérantes les pratiques habituelles de lutte (grèves, manifestations de rue, etc.) Pire encore, une partie des états-majors syndicaux et politiques de ce qui reste alors du modèle social-démocrate du mouvement ouvrier, sous couvert de réalisme, se met à prêcher la résignation face au nouveau cours capitaliste et s’en fait même le zélé serviteur: c’est le gouvernement Mauroy PS-PC qui entame le grand tournant néolibéral entre juin 1982 et mars 1983, ouvrant ainsi la voie aux «alternances» successives entre gauche et droite qui aura assuré, depuis lors, la parfaite continuité de la mise en œuvre du programme néolibéral de «contre reformes» sociales. Dans ces conditions, c’est aussi une partie du salariat, notamment certaines couches et catégories ouvrières, qui va se trouver orphelin de représentations et qui, dans le cours des années 1980, se détache lui aussi des parties de gauche pour apporter, de manière permanente ou occasionnelle, son soutien électoral au FN.

Les évolutions politiques et idéologiques précédentes n’avaient cependant rien de nécessaires. Privées de leurs représentants traditionnels, tant la partie des classes moyennes qui s’est détachée de la droite que la partie du prolétariat qui s’est détachée de la gauche auraient pu se trouver d’autres représentants de substitution que le FN. Pour expliquer pourquoi et comment c’est ce dernier qui a, alors, raflé la mise, il faut se tourner vers les deux autres crises majeures dans lesquelles la formation française a plongé simultanément.

Celle de l’Etat-nation tout d’abord. Le mouvement de «globalisation» que le capitalisme développé entame à partir des années 1970 en réponse à l’entrée en crise du fordisme est en fait essentiellement un mouvement de transnationalisation du capital: un mouvement par lequel la base territoriale et institutionnelle de la reproduction du capital cesse d’être celle des différents Etats-nations pour s’élargir à des ensembles plus vastes faits de systèmes continentaux d’Etats, pour ce qui nous concerne l’Union européenne. Dans ce nouveau cadre, les anciens Etats-nations ne disparaissent pas mais ils se trouvent intégrés dans une architecture institutionnelle beaucoup plus complexe, au sein de laquelle ils doivent abandonner une partie de leurs pouvoirs régaliens traditionnels et de leur capacité administrative à des instances supérieures (supranationales) aussi bien qu’à des instances inférieures (infranationales: essentiellement les régions et les grandes aires métropolitaines). Il s’ensuit inévitablement un affaiblissement de leur cohésion matérielle, institutionnelle et idéologique [5].

L’ensemble de ce processus s’accompagne logiquement d’une moindre vivacité des consciences nationales et, plus encore, des nationalismes. Mais il peut aussi, contradictoirement, stimuler par réaction le nationalisme. Et c’est notamment le cas parmi les couches ou catégories sociales qui voient dans le cadre de l’Etat-nation, son maintien et son renforcement, le seul moyen de défendre leur statut social, entendons non seulement leurs intérêts socio-économiques mais aussi leurs droits, leurs privilèges éventuels ainsi que leur dignité et leur identité (à leurs yeux comme aux yeux des autres). Tout simplement parce qu’ils ne disposent plus d’autres moyens de parvenir à ces fins, ni individuellement (par le biais de la mobilisation des ressources personnelles dans la lutte concurrentielle du chacun pour soi) ni collectivement (dans la mobilisation corporative, syndicale ou politique, en un mot la lutte de classe): privés du moyen de se doter d’une identité et d’une capacité d’action individuelle ou de classe, il leur reste le moyen de se dire et se penser Français et d’agir en conséquence… en votant pour le FN. Et telle est bien la situation dans laquelle se trouvent placées, pour des raisons différentes mais analogues, la partie des classes moyennes en déshérence de représentation par la droite et la partie du prolétariat en quête d’une alternative à une gauche dans le social-néolibéralisme de laquelle elle ne se reconnaît pas davantage. La première reste ainsi fidèle à un de ses tropismes fondamentaux qui fait du nationalisme en même temps que du corporatisme les deux axes majeurs de tout son horizon politique; c’est d’ailleurs sur des bases nationalistes que s’était notamment fondé le vieux bloc hégémonique des possédants, rompu précisément du fait que la grande bourgeoisie n’inscrit plus depuis des lustres la poursuite de ses intérêts dans les limites du cadre national. Quant au prolétariat, le compromis fordiste a d’autant plus facilement pu conforter en lui des réflexes nationalistes qu’il a fait de l’Etat-nation son cadre et son garant et que, au moment de sa rupture, les organisations du mouvement ouvrier qui ont continué à le défendre ont (ré)activé ses réflexes (cf. par exemple le slogan «Produisons français !» sur lequel le PC a mené campagne dans les années 1980). Aux uns comme aux autres, la «préférence nationale», autrement dit la promesse de réserver en priorité si ce n’est en exclusivité aux nationaux emplois, marchés, logements, droits sociaux, etc., pierre angulaire de ce qui tient lieu de programme économique et social au FN, ne peut dès lors que résonner de manière sympathique à leurs oreilles et faire de ce dernier la planche de salut à laquelle ils vont s’accrocher.

La dernière crise à laquelle s’alimente le FN, au sens où elle fournit un terreau favorable à la réception de son discours, est de nature différente. Alors que les trois précédentes dérivent toutes, plus ou moins directement, des formes prises par la dernière phase en date du devenir-monde du capitalisme, celle-ci s’origine au contraire dans ce qu’on pourrait appeler le devenir-capitalisme du monde: la manière dont, pour assurer les conditions sociales générales de sa reproduction, le rapport capitaliste de production tend à bouleverser profondément tous les domaines ou champs de l’activité sociale, bien au-delà de la seule sphère économique dans laquelle il se déploie immédiatement. Dans la phase la plus récente de ce processus, il en a notamment résulté la formation d’un type spécifique d’individualité qui n’aspire pas seulement à l’autonomie (à acquérir la possibilité subjective et objectivité de vivre selon sa loi propre) mais qui se pose comme autoréférentielle: qui entend ne dépendre de rien ni de personne et veut s’ériger en mesure de toutes choses, en aspirant à la réalisation immédiate de tous ses désirs. C’est le type même d’individualité que vise à former par exemple la publicité, même si elle n’en est pas, et de loin, le seul ni même le principal facteur.

Cette individualité autoréférentielle ne se laisse a priori que peu mobiliser politiquement, pour quelque cause que ce soit, si ce n’est des causes humanitaires ou, à la rigueur, de défense des droits humains, ce qui constitue le degré zéro de la conscience politique contemporaine. Mais, au-delà des apparences dans et par lesquelles elle se conforte et de ses fantasmes de toute-puissance, c’est en même temps une individualité fort fragile, dont la dimension narcissique exacerbée est constamment en quête d’une réassurance dans et par le regard des autres, du moins de ceux au regard desquels il faut compter. Que les conditions objectives (les conditions sociales d’existence) de son affirmation narcissique viennent à faire défaut, ou tout simplement qu’elles menacent de faire défaut, et a fortiori qu’elles invalident radicalement toute possibilité d’une telle affirmation narcissique (en cas de déclassement social, de précarité chronique ou de chômage de longue durée, de plongée dans la pauvreté ou la misère, etc.), en générant angoisse, culpabilité, agressivité réactionnelle, et l’individualité autoréférentielle se fige alors facilement dans une attitude de ressentiment faite tout à la fois du ruminement constant de maux réels ou imaginaires et d’une plainte chronique à leur égard, d’un vif sentiment d’injustice doublé d’une rage impuissante et d’une révolte sourde, d’une haine tenace sans objet précis, qui ne peut en définitive se soulager que dans la recherche et la désignation de quelques boucs émissaires auxquels on puisse en imputer la responsabilité. Dans ces conditions, le discours frontiste amalgamant insécurité et immigration, faisant de la présence de certaines catégories d’étrangers la source de tous les maux qui peuvent nous accabler, trouve là encore des oreilles complaisantes du côté de tous ceux qui, de par les conditions sociales d’existence qui sont les leurs, ne parviennent pas à soutenir les exigences de cette individualité autoréférentielle dont le mode de vie capitaliste contemporaine fait pourtant un devoir pour chacun.

L’existence du FN s’enracine donc profondément dans les transformations des conditions objectives et subjectives d’existence qui caractérisent la formation sociale française contemporaine – comme d’ailleurs d’autres formations voisines (Italie, Suisse, Allemagne, Autriche, Belgique, Pays-Bas, Danemark, Norvège, Hongrie, etc.), elles aussi en proie à la résurgence de mouvements d’extrême droite cousins du FN. Dès lors, le phénomène aurait dû être permanent et croissant tout au long de ces dernières années. Or, après le coup d’éclat de 2002, le FN a connu une éclipse d’une petite dizaine d’années, du mois sur le plan électoral. Pourquoi ?

Du rififi chez les frontistes

C’est que la traduction des processus sociaux en termes politiques n’est jamais un processus mécanique ni automatique. La représentation politique (la constitution de formations prenant en charge l’expression programmatique et idéologique des intérêts, des sentiments, des opinions de classes, fractions, couches, catégories, etc.) constitue un travail spécifique, répondant à ses règles et rythmes propres, caractéristique de la scène politique. Or deux obstacles sérieux sont venus entraver le déroulement du travail de représentation politique de sa base sociale que le FN avait entrepris et jusqu’alors assez brillamment mené à partir du milieu des années 1980.

En premier lieu, le problème posé par la succession de Jean-Marie Le Pen à la tête du FN. Parmi les conditions nécessaires de réussite du travail de représentation politique figure la nécessité pour une formation politique, surtout d’extrême droite, de disposer à sa tête d’un leader incontesté, sachant parler haut et clair, mais aussi d’un appareil consistant, capable de diffuser la propagande du parti, de recruter des adhérents, de former des militants et des cadres, de présenter des candidats aux élections, etc. Or, dans le cours des années 1990, il se crée un conflit potentiel à la tête du FN opposant son leader historique et président inamovible, Jean-Marie Le Pen, à son premier lieutenant, Bruno Mégret, un transfuge de la droite, tard venu au FN (en 1986), alors son délégué général, conflit dont l’enjeu est certes immédiatement la succession de Le Pen mais aussi, de manière plus fondamentale, la stratégie du parti pour parvenir au pouvoir.

Le conflit finit par éclater fin 1998 et conduit dans les semaines suivantes à la rupture du FN, dont Mégret est exclu, et à la formation d’un nouveau parti d’extrême droite, le Front national – Mouvement national, qui deviendra ultérieurement le Mouvement national républicain (MNR) dont Mégret prend évidemment la tête. La sanction électorale de cette division, au cours de laquelle les leaders d’extrême droite auront donné un spectacle aussi cocasse (pour leurs adversaires) que politiquement désastreux (pour leurs électeurs, sympathisants et adhérents), ne s’est pas fait attendre. Aux élections européennes de juin 1999, le FN perd la moitié de ses électeurs par rapport au précédent scrutin de 1994, tandis que la liste conduite par Mégret n’en recueille que un peu plus d’un quart. Et le déclin se confirme lors des élections municipales du printemps 2001, tout d’abord par l’impossibilité dans laquelle se trouvent tant le FN que le MNR, en se faisant concurrence, de constituer des listes dans bon nombre de localités où l’extrême droite avait pourtant été présente lors des scrutins de 1989 et de 1995, ensuite par les résultats obtenus là où l’un ou l’autre a pu malgré tout se présenter: alors qu’en 1995, le FN avait été en mesure de maintenir ses listes au second tour dans cent trois des cent quatre-vingt-cinq villes de plus de 30 000 habitants où se déroulait un second tour, les candidats lepénistes et mégrétistes n’ont alors pu figurer que dans quarante et une occurrences de ce type sur deux cent cinq.

Le FN est alors confronté à un double problème. D’une part, il doit faire face à la concurrence du MNR qui chasse sur ses terres: si Le Pen a gardé avec lui la plus grande part de son électorat (ce que prouvera l’élection présidentielle de 2002), Mégret a été suivi par une majorité de cadres et des élus (municipaux et régionaux) du parti. D’autre part et de ce fait, le FN souffre dans l’immédiat d’un défaut d’encadrement qui le handicape notamment dans les élections locales; et il va devoir recruter et former dans le cours des années 2000 une nouvelle génération de militants et de cadres, dans un contexte difficile.

Au terme de la décennie, on peut dire qu’il est parvenu à régler le premier de ces deux problèmes. Les fort médiocres résultats obtenus par le MNR l’ont rapidement affaibli, ses cadres le quittant soit pour retourner au FN soit pour abandonner la vie politique. S’y sont ajoutées les difficultés financières du parti et des poursuites judiciaires contre le couple Mégret liées à la gestion des comptes de sa campagne lors des élections présidentielles de 2002. En 2006, Bruno Mégret n’a pas d’autre choix que de renoncer à se présenter à l’élection présidentielle de l’année suivante et il appelle à voter pour son frère ennemi Le Pen. En 2008, il se retire de la vie politique; et le MNR a depuis lors quasiment disparu.

Les résultats électoraux du Front national

Pour autant, le FN n’est pas encore parvenu à boucher tous les trous produits dans son appareil par la scission de 1998-1999. En témoignent ses résultats électoraux dès lors qu’ils reposent sur la nécessité de présenter de multiples candidats qui, parce qu’ils sont connus ou du moins identifiables dans leur circonscription, soient capables de ne pas seulement capitaliser sur leur nom les suffrages du leader national mais de faire encore mieux que lui. Or ce n’est été le cas dans aucune des élections de ce type au cours de ces dernières années. Bien au contraire, le FN continue à régresser en nombre de voix sinon en pourcentages des suffrages exprimés lors de toutes les élections municipales, cantonales, régionales et législatives. Les pertes sont particulièrement sévères lors des élections législatives de 2007 (une perte de 60% par rapport à celles de 2002 et de 70% par rapport à celles de 1997) et, dans une moindre mesure cependant, lors des élections régionales de 2010 (un peu plus du tiers d’électeurs en moins par rapport à celles de 2004). Sous ce rapport, les dernières cantonales, sans faire exception, marque peut-être un début d’inflexion puisque les pertes par rapport aux précédentes élections de 2004 sont de bien moindre ampleur (moins de 10%).

Simultanément, le FN aura dû faire face au problème pendant de la succession de Jean-Marie Le Pen à l’origine (entre autres) du désastreux conflit avec Mégret. Son coup d’éclat lors des élections présidentielles de 2002, où il totalise plus de cinq millions et demi de voix au second tour, ne fait illusion qu’un temps. Dans les années suivantes, il devient de plus en plus évident que le vieux routier de l’extrême droite, qui arpente les tréteaux de scène politique depuis un demi-siècle, perd de son charisme et de ses talents de tribun qui assuraient encore son succès naguère. En 2007, au terme d’une campagne électorale poussive (il a alors près de quatre-vingts ans !) dans laquelle il a été totalement éclipsé par les deux principaux concurrents, il ne recueille plus que (si l’on peut dire !) trois millions huit cent mille voix et se retrouver éliminé. L’heure de sa retraite a sonné.

Reste à lui trouver un remplaçant en évitant que la succession n’ouvre à nouveau une guerre fratricide parmi les prétendants. Ce ne sera pas tout à fait le cas puisque cela passera notamment par le départ de la quasi-totalité de la vieille garde frontiste (Carl Lang et à sa suite Bernard Antony, Martine Lehideux, Jean-Claude Martinez, Christian Baeckeroot, Fernand Le Rachinel) en 2008, qui vont tenter de mettre en selle un Parti de la France (PdF) qui n’aura guère plus de succès que le MNR. Dès lors, rien ne s’opposera plus à l’investiture de Marine Le Pen, si ce n’est l’autre Bruno (Gollnisch), devenu vice-président exécutif du FN. Mais, en dépit de sa fidélité au Chef et de son expérience politique, le vieux compagnon ne fera pas le poids face au «capital symbolique» de la fille, qui plus est ouvertement soutenue pour ne pas dire directement adoubée par son père. C’est Marine Le Pen qui prendra la succession de Jean-Marie à la tête du FN en janvier dernier. Le père trouve ainsi dans sa fille une héritière décidée à faire fructifier son héritage tout en l’infléchissant, ainsi qu’on le verra plus loin.

Le défi sarkozyste

Durant cette même décennie, qui n’aura décidément pas été de tout repos pour lui, en plus de ses problèmes internes, le FN aura eu à affronter un second obstacle, d’origine externe, en la personne de Nicolas Sarkozy. Dès 2002, en prenant la responsabilité du ministère de l’Intérieur qu’il va occuper presque continûment (hormis entre mars 2004 et mai 2005 où il exerce les fonctions de ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie) jusqu’à son élection à la présidence de la République au printemps 2007, Sarkozy prépare méthodiquement cette dernière en mettant en œuvre une stratégie destinée à débarrasser la droite dite républicaine de la concurrence que le FN lui mène depuis une quinzaine d’années et qui lui a déjà valu quelques revers électoraux.

Cette stratégie consiste à chasser sur les terres du FN (reprendre ses principales thématiques, notamment l’association entre insécurité et immigration) pour tenter de lui ravir une partie de son électorat, notamment celui que le FN peut avoir lui-même dérobé antérieurement à la droite. En somme, faire du lepénisme sans Le Pen et contre Le Pen ! Sans doute, Sarkozy n’est-il pas le premier homme politique de droite (et même de gauche…) à avoir tenté pareille manœuvre: Jacques Chirac et Charles Pasqua s’y sont essayés avant lui. Mais ce qui n’avait été jusqu’alors que tactique conjoncturelle (notamment en période électorale) va désormais être érigé en une véritable stratégie de conquête puis d’exercice du pouvoir. Bien mieux, conduite par un ministre de l’Intérieur puis par un président de la République, elle va devenir une véritable politique d’Etat. Les déclarations à l’emporte-pièce sur «la racaille» dont il s’agit de débarrasser les banlieues et sur la nécessité de les «nettoyer au Karcher», l’incitation répétée à amplifier le harcèlement policier à l’égard des jeunes issus de l’immigration notamment maghrébine et subsaharienne, source d’inévitables «bavures» en nombre croissant, la répression des émeutes dans les banlieues d’octobre-novembre 2005 prenant des allures de guérilla urbaine, la traque systématique aux «sans-papiers» avec pour résultat des expulsions se comptant par dizaines de milliers, sans considération des liens amicaux, amoureux, familiaux qui ont pu être tissés, plus récemment la chasse aux Rroms, auront été les points saillants d’une escalade dans ce qu’il faut bien appeler l’institution d’une véritable xénophobie d’Etat, ignorant presque entièrement les protestations des associations de défense des droits de l’homme, des syndicats et des partis politiques et même celle de Viviane Reding, la commissaire européenne chargée de la justice et des droits des citoyens. Le tout agrémenté de soi-disant «débats» sur l’identité nationale ou sur la laïcité qui sont autant de campagnes de propagande sur des thèmes frontistes habituels. Tandis que, simultanément, la droite sarkozyste aura multiplié les lois sécuritaires destinées à durcir l’arsenal pénal, en étendant considérablement le pouvoir de la police, conduisant ainsi entre autres au doublement du nombre des gardes à vue durant les années 2000 tandis que la surpopulation pénale aura battu des records. Et l’appareil médiatique aura relayé l’ensemble de ce processus de manière d’autant plus complaisant qu’il est de plus en plus contrôlé par quelques grands groupes financiaro-industriels étroitement liés à la Sarkozie.

Il ne fait pas de doute que pareille politique, menée cyniquement dans un but démagogique de séduction d’une partie de la population plus encore que par conviction propre de ses instigateurs, aura permis à Sarkozy de se rallier, dans un premier temps, des électeurs passés ou potentiels du FN. La contre-performance relative de Le Pen lors du premier tour des élections présidentielles de 2007, relativement à celui de 2002, lui est imputable autant qu’à l’âge avancé de ce dernier. Sarkozy est alors parvenu, pour un temps, à réaliser une synthèse de différents courants politico-idéologiques de la droite, combinant un néolibéralisme offensif, un populisme xénophobe et même un catholicisme traditionaliste [6]. Car cette formule ne manquait pas d’une certaine efficacité, la thématique et la politique xénophobes (grossièrement basée sur l’équation immigration = insécurité) étant destinée à divertir et canaliser le ressentiment des couches populaires, agressées et apeurées par la dégradation de leur situation socio-économique (persistance d’un fort chômage, aggravation de la précarité, austérité salariale, démantèlement rampant des protections de l’Etat-providence, absence de toute perspective de promotion sociale pour les jeunes, etc.) que la politique néolibérale du gouvernement ne faisait qu’aggraver, en leur désignant les responsables et les coupables (des boucs émissaires) et leur montrant que le gouvernement s’y attaquait avec rigueur et vigueur.

Mais, pour efficace qu’elle ait été pendant un certain temps, cette formule n’en était pas moins fragile. Plus on remplissait de charters d’immigrés sans papier, plus on durcissait la législation sur les conditions d’entrée et de séjour des étrangers, plus on arrêtait de petits délinquants, plus on bourrait les prisons… et plus il apparaissait que toute cette agitation sécuritaire et xénophobe était sans effet, parce que sans rapport, sur l’amélioration de la condition socio-économique des couches populaires les plus paupérisées et les plus précarisées, les apeurées et les plus disposées à mordre à l’hameçon du populisme sarkozyste. Encore moins cette agitation était-elle en mesure de s’opposer à la dégradation de cette situation qui s’est produite à la suite du krach financier de l’automne 2008 et de ses suites, la plus grave récession économique depuis l’après-guerre, la brusque hausse consécutive des dettes publiques, les actuelles politiques d’austérité budgétaire et salariale destinée à faire payer aux salariés, aux chômeurs, aux retraités, etc., le prix du sauvetage du capital en général et du capital bancaire en particulier. Ajoutons que le cynisme même avec lequel les politiques néolibérales ont continué à être menées avant, pendant et après cet épisode de crise aiguë, aura fini par manifester clairement leur caractère de classe: on institue un bouclier fiscal qui aura valu à dix-neuf mille ménages parmi les plus fortunés de toucher un chèque de 36 200 € en moyenne en 2010, tandis que le SMIC n’aura bénéficié d’aucun «coup de pouce» depuis 2007 et qu’on vient d’instituer une franchise de 30 € pour les bénéficiaires de l’aide médicale d’Etat – quelques exemples parmi des dizaines d’autres possibles. Ce que le style «bling bling» de nouveau riche de l’occupant de l’Elysée et les pratiques manifestes de concussion de certains membres de son entourage (cf. le rôle trouble joué Eric Woerth par dans l’affaire Bettencourt) se sera enfin chargé de confirmer et d’illustrer jusqu’à la caricature.

Bref, du fait tant de son contenu contradictoire que du style imprimé à son exécution par un Sarkozy dont, par moments, l’amateurisme n’a d’égal que le narcissisme, la formule politique qui a fait son succès en lui permettant de conquérir l’Elysée est en train de faire faillite. Et cette faillite libère à nouveau un espace politique pour un FN qui, de son côté, sans avoir encore effacé toutes les séquelles de la crise ouverte en 1998 au niveau de son appareil, a retrouvé un leader en la personne de Marine Le Pen et voit affluer ou refluer vers elle un électorat que l’épisode sarkozyste n’aura pas su fixer à droite mais aura bien su consolider dans toutes ses convictions d’extrême droite par ses politiques et discours sécuritaires et xénophobes.

La stratégie de la Marine

Si la fille Le Pen est bien le clone de son père sur le plan rhétorique, son discours et plus encore sa stratégie visent à s’en démarquer de manière plus ou moins explicite. En effet, dans son mot d’ordre de «dédiabolisation» du FN ne s’exprime pas seulement la volonté de débarrasser le discours frontiste de scories liées à l’histoire de l’extrême droite que charriait encore Le Pen père: plus question de dérapages antisémites ni d’évoquer les chambres à gaz des camps d’extermination nazis comme des «points de détail» de l’histoire de la Seconde Guerre mondiale, autant de tropes politiquement contre-productifs; plus question non plus d’exalter la Pucelle (Jeanne d’Arc) et de s’en prendre à l’IVG, Marine est fille (femme) de son temps; plus question de réclamer le dépôt des cendres de Pétain à Verdun, et autres vieilles lunes de l’Action française. Plus fondamentalement, il s’agit d’infléchir la stratégie du FN: alors que Le Pen père a tout au long de sa carrière politique fantasmer une prise du pouvoir à la de Gaulle (une crise nationale majeure dans laquelle toute la classe politique serait complètement discréditée et où il serait appelé à jouer l’homme providentiel), en se refusant à envisager toute alliance avec la droite (et c’est bien ce que lui reprochait et proposait au contraire Mégret dans les années 1990), sa fille se place, à mon sens, clairement dans cette perspective. Pour elle, le FN doit travailler à créer les conditions politiques et idéologiques d’une situation où la droite «républicaine» n’aura plus d’autre choix que de s’allier à lui. En somme, ce que Marine Le Pen envisage et prépare, c’est la constitution d’une alliance gouvernementale entre tout ou partie de la soi-disant droite républicaine et de l’extrême droite frontiste, permettant à cette dernière d’accéder au pouvoir. Un scénario à l’italienne [7] ou à l’autrichienne [8], dans lequel une extrême droite relookée s’allie à une partie de la droite pour exercer des responsabilités gouvernementales, ou du moins un scénario à la danoise [9] ou à la néerlandaise [10], dans lequel la droite ne disposant que d’une majorité parlementaire relative doit compter, pour pouvoir gouverner, sur l’appui des élus d’extrême droite, dès lors en mesure de lui dicter pour partie sa politique.

De pareils scénarios peuvent-ils se réaliser en France dans les prochaines années ? Cela supposerait qu’une partie importante de l’UMP, sinon sa totalité, soit prête à s’allier au FN, de sorte à obtenir ensemble une majorité parlementaire. Certains de ses leaders, à commencer par le principal d’entre eux, semblent y être prêts: la persistance actuelle de Sarkozy et de son entourage proche dans une politique visant à chasser sur les terres du FN en est un signe. D’autres, par contre, tels Fillon et Juppé, semblent s’y refuser, ayant pris conscience de l’échec de la stratégie sarkozyste et se plaçant déjà en situation de prendre la tête de la droite après sa défaite électorale prévisible en 2012. Si le clan sarkozyste poursuit dans cette voie, il faut s’attendre à un éclatement de l’UMP (les craquements se font déjà entendre du côté de certains centristes, Borloo en tête) et une recomposition de la droite, pouvant impliquer la totalité du centre (Modem inclus), avant ou plus probablement après les élections de 2012, surtout si elles sont perdues par la droite, ce qui est le plus probable. Quoi qu’il en soit, cela exclut que, dans l’immédiat au moins, une alliance entre l’extrême droite FN et une droite ex-UMP puisse obtenir une majorité parlementaire, même relative.

Tout cela fait évidemment le jeu de la «gauche» gouvernementale, le PS et ses alliés potentiels (Front de gauche et Verts-Europe Ecologie). Sauf accident majeur (une «guerre des chefs» lors des primaires socialistes, paralysant plus ou moins le Parti socialiste et délégitimant le candidat désigné), c’est bien ce dernier qui devrait l’emporter. La pression du FN sur la droite, donnant un semblant de crédit à «la menace fasciste», lui ralliera ce qu’il faut d’électeurs, notamment parmi les abstentionnistes de gauche habituels. De la sorte, pour peu que l’élu obtienne une majorité parlementaire, l’alternance entre droite et gauche fonctionnera correctement une nouvelle fois, assurant la continuité réelle de la prévalence des intérêts de la bourgeoisie derrière la discontinuité apparente du personnel politique chargé d’y veiller. Et ce surtout si c’est Dominique Strauss-Kahn qui est investi par le PS, comme ce sera probablement le cas.

Est-ce à dire que le scénario précédent est inéluctable ? Certainement non ! La tournure que vont prendre les événements politiques en France dans les prochaines années dépendra aussi de la renaissance ou non d’une force politique capable d’ouvrir la voie à une alternative au capitalisme: à définir et promouvoir un programme politique crédible qui, tout en s’articulant sur les revendications immédiates du prolétariat, et tout d’abord celles de ses couches les plus opprimées, et sur ses luttes, ouvrent les voies d’une transition vers un au-delà du capitalisme. Car il n’est que trop évident au regard de ce qui précède que l’écho que les thématiques insécuritaires, xénophobes, racistes et sexistes, qu’elles soient diffusées par la droite extrême ou par l’extrême-droite , rencontrent dans certains éléments du prolétariat est d’abord fonction de l’impuissance dans laquelle ceux-ci se trouvent de lutter pour se défendre et de maintenir ouverte une perspective de transformation sociale; et qu’il est donc de la responsabilité de tous les militants, groupes, organisations qui se revendiquent d’un anticapitalisme conséquent que de travailler à renforcer la capacité de lutte du prolétariat et sa capacité d’auto-activité.

Au demeurant, ils n’auront guère le choix de s’en exempter. D’une part, parce que la stratégie lepéniste new look de la Marine consistera non seulement à faire du charme à une partie de la droite mais encore à «gauchir» son discours: à se poser en défenseur et unique défenseur des intérêts des travailleurs… à condition qu’ils soient français ! Autrement dit, à renfourcher la thématique de la «préférence nationale» pour faire pièce à la thématique de la lutte de classe. Si la droite néolibérale a cherché à dissoudre cette dernière dans «les eaux glacées du calcul égoïste», en prônant le chacun pour soi et le tous contre tous du marché comme seule planche de salut, l’extrême droite pour sa part va chercher à la fusionner dans la ferveur nationaliste qui fait fantasmer la réconciliation de tous avec tous dans la communauté nationale retrouvée. A nous de faire entendre que la seule voie vers une telle réconciliation se situe dans le dépassement de ce qui, précisément, dresse les uns contre les autres aussi bien les individus que les classes ou les nations, à savoir les rapports capitalistes de production et leur dominance au sein du monde contemporain.

D’autre part, tout le scénario précédent, confiné à la scène politique, fait abstraction de la poursuite de la crise structurelle du capitalisme, dont les effets socio-économiques, politiques et écologiques vont en se cumulant et dont le cours prend, de ce fait, une allure de plus en plus catastrophique. Qu’intervienne demain, ce qui est non seulement possible mais hautement probable, une crise plus sévère des «dettes souveraines» sous la forme par exemple de la cessation de paiement de la Grèce, de l’Irlande ou du Portugal (mais l’Espagne n’est pas exclue non plus du scénario, ni même le Royaume-Uni), parce que leurs peuples n’accepteront plus l’austérité drastique et les régressions économiques et sociales que leurs gouvernements cherchent à leur imposer, qu’il faille par conséquent restructurer ces dettes et que leurs créanciers, parmi lesquels figurent les plus grandes banques européennes, aient à passer une partie de leurs créances de l’actif au passif, et c’est la perspective non seulement d’un éclatement de la zone euro mais d’une crise bancaire et monétaire sans précédent en Europe qui se profilerait, dont la situation argentine de 2001-2002 peut cependant nous donner une idée. Dans de telles circonstances, toutes les cartes politiques seraient rebattues et tout le monde serait placé au pied du mur, à commencer par les révolutionnaires. (2 avril 2011)

1. Je reprends cette expression suggestive à la savoureuse Tyrolienne haineuse de l’humoriste Pierre Dac.

2. Je résume ici des thèses que j’ai eu l’occasion de développer et d’argumenter dans Le spectre de l’extrême droite, Editions de l’Atelier, Paris, 1998, et dans L’actualité d’un archaïsme, Editions Page 2, Lausanne, 2e édition, 1999.

3. Cf. mon essai «Mai-juin 1968 en France: l’épicentre d’une crise d’hégémonie», mis en ligne sur le site A l’Encontre début mai 2008; repris dans «Mai-Juin 1968», Intervention. Les cahiers de l’Education populaire, n°8, AES, Lure, septembre 2008.

4. Cf. l’étude que je lui ai consacrée dans Du « Grand Soir » à « l’alternative », Editions Ouvrières (Editions de l’Atelier), Paris, 1991.

5. Je renvoie à Le crépuscule des Etats-nations, Editions Page 2, Lausanne, 2000, et à l’article «Mondialisation» dans La novlangue néolibérale, Editions Page 2, Lausanne, 2007.

6. Cf. mon article «La formule Sarkozy», A Contre-Courant, n°182, mars 2007.

7. Allusion aux coalitions successives entre le parti «postfasciste» Alleanza Nazionale (Alliance nationale), fondée et dirigée par Gianfranco Fini à partir du Movimento Sociale Italiano (MSI, Mouvement social italien), directement héritier du fascisme mussolinien, le parti régionaliste d’extrême droite Lega Nord (Ligue du Nord) fondé et dirigé par Umberto Bossi et le parti de droite Forza Italia (En avant l’Italie !) fondé et dirigé par Silvio Berlusconi, qui ont gouverné l’Italie entre mai 1994 et janvier 1995, puis plus longuement entre avril 2001 et avril 2006, puis à nouveau depuis avril 2008.

8. Allusion à la coalition entre un parti d’extrême droite, le bien mal dénommé FPÖ (Freiheitliche Parti Österreichs, Parti libéral autrichien), et le parti traditionnel de la droite autrichienne, l’ÖVP (Österreichische Volkspartei, le Parti populaire autrichien) qui a gouveré l’Autriche de l’automne 1999 à l’automne 2006.

9. Au Danemark, depuis 2007, le Dansk Folkeparti (Parti populaire danois) soutient avec ses vingt-cinq députés une coalition libérale-conservatrice en obtenant d’elle des mesures très restrictives en matière d’immigration et de droits des étrangers.

10. Aux Pays-Bas, depuis septembre 2010, les vingt-quatre députés du PVV (Partij voor de Vrijheid, le Parti pour la liberté), un parti violemment xénophobe (antimusulman) en fait de liberté, tiennent ainsi en otage la coalition de droite formée par le VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, Parti populaire pour la liberté et la démocratie) et le CDA (Christen Democratisch Appèl, l’Appel démocrate-chrétien).

Soyez le premier à commenter